こんにちは。神奈川・横浜の海水水槽専門レンタル・メンテナンスのマリブのウブカタです。

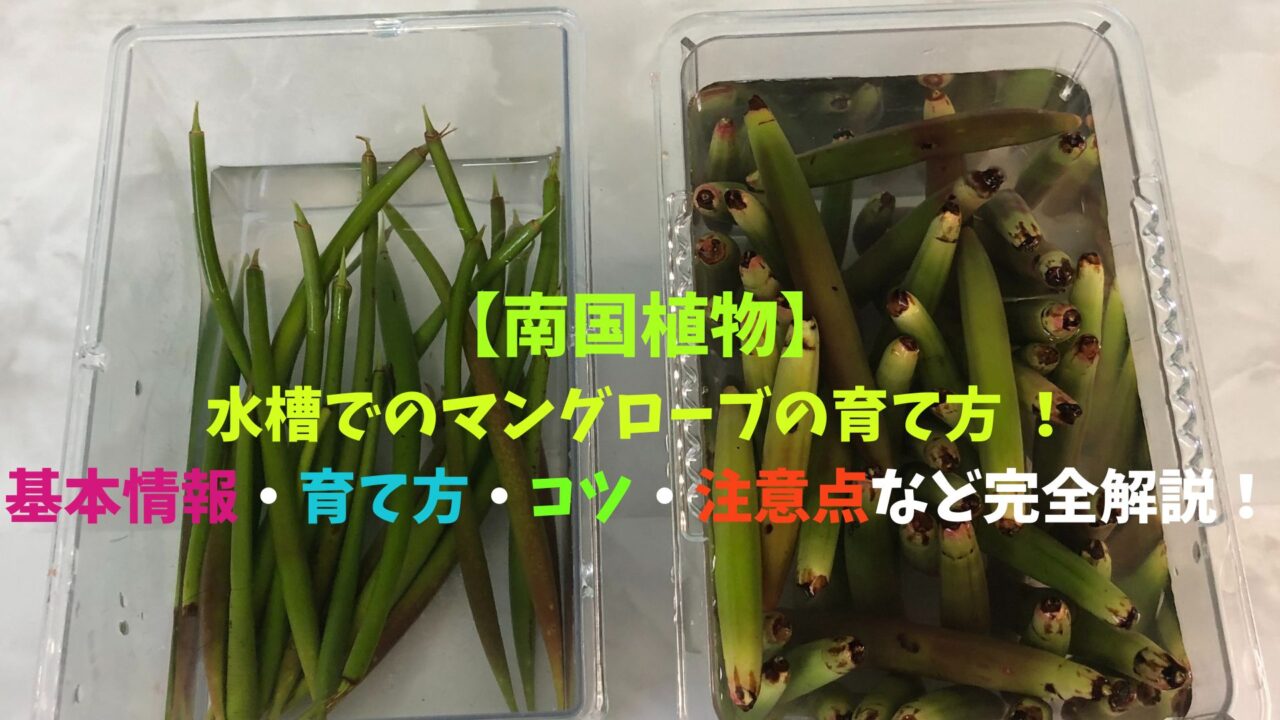

水槽でのマングローブの育て方を完全解説!

水槽でのマングローブの育て方 !基本情報・育て方・コツ・注意点など完全解説します!

海水でも育つ珍しい熱帯・亜熱帯の美しい植物・マングローブ。

こんなロマン溢れるマングローブを水槽で飼育してみたいのはアクアリストであれば当然ですよね。

本文にて存分に南国感満載の内容で皆様にお届けします!

胸に南国の風景を膨らませながらどうぞお楽しみください!

★マングローブ関連記事★

【水槽】マングローブが海水でも枯れない理由!淡水→汽水→海水への移行手順写真付き解説!

★マングローブ関連記事★(マングローブは汽水域に生息)

【保存版】海水水槽でのハチノジフグの飼育方法!汽水でも海水でもOK!

※写真掲載しているマングローブは最も市場で出回るメヒルギとオヒルギです。その他のマングローブは検索をお願いします。

※メヒルギ・オヒルギ・ヤエヤマヒルギの3種類が市場では主に出回りますが、ヤエヤマヒルギは最も海側に生息しているためメヒルギ・オヒルギに比べると数は少ないです。

目次

マングローブ 基本情報

マングローブとは?

マングローブとは、熱帯・亜熱帯地域の淡水と海水の混ざり合う汽水域に生育している植物の総称です。

その種類は未確定ながら約110以上あるといわれることもあります。

環境条件の違いによって種類や大きさが異なります。

花や葉、根に特徴がある種類が多く、中には種子が果実の中で発芽・成長する種類もあります。

生息環境

熱帯・亜熱帯沿岸の海水と淡水が混ざる汽水域(きすいいき)を好むため、海岸や川の下流など潮の干満影響を受ける場所に生息しています。

泥や砂地など柔らかい土壌に根づき、個体が長期的に繁殖していくとマングローブ林としての森林が形成されます。

※熱帯と亜熱帯の違い・・熱帯と亜熱帯の主な違いは、気温と季節の変化の度合いです。熱帯は一年中高温で、季節変化が少ないのに対し、亜熱帯は夏は高温で冬は比較的温暖だが、季節の変動がより顕著です。また、亜熱帯は熱帯よりも緯度が少し高い地域に位置します。

マングローブの分布

マングローブ林は2016年の時点で126の国や地域に分布しており、分布総面積は約1520万ヘクタールと推定されています。

※1500万ヘクタールで計算してみたのですが、東京ドーム320.8213個分です。(東京ドーム約320万個くらい)

分布域として・・

オセアニア(南洋諸島からオーストラリアまで)

東南アジアを主とするアジア大陸南東部

インド亜大陸、東アフリカ南部(マダガスカル島を含む)

西アフリカ

南アメリカ大陸北部

中央アメリカ

と西インド諸島

北アメリカ南部(メキシコとフロリダ半島)

日本では南西諸島全域と九州南部(沖縄県全域と鹿児島県南部)

上記の沿岸地域に分布します。

沿岸地域(えんがんちいき)・・海や湖、大河川などに沿った陸地の部分を指します。具体的には、海岸線から少し内陸に入った地域、またはそれらの水域に面した部分を指します。

マングローブという名前の由来

マングローブの名前の由来は複数の説があります。

有力候補は下記2点です。

・マレー語の「mangi-mangi」(潮間帯に生育する樹木の総称)と英語の「grove」(小さな森)を合わせたもの

・ポルトガル語の「mangue」(マングローブ)と英語の「grove」を合わせたもの

またマングローブは熱帯・亜熱帯地域の淡水と海水の混ざり合う汽水域に生育している植物の総称です。

マングローブ林(森林)とマングローブ植物(樹種)を区別して使うこともあります。

★由来関連記事★

シイラの別名『死人食い』と呼ばれる理由がヒドイ・・冤罪じゃん・・

【魚の名前(和名)が変更】2007年に名前が変更された32種の海水魚たち!

天皇陛下が付けた海水魚たちの名前!ウソ!あの超有名な”アケボノハゼ”もそうだった!

★出世魚の名前由来関連記事★

マングローブの特徴

呼吸根(こきゅうこん)

マングローブ植物は、大気中に根を出す呼吸根を持ち、これにより、水に浸かっている状態でも酸素を摂取することができます。

※呼吸根・・地中から上に伸びて空中に出て呼吸をする根のことです。特に、酸素が少ない泥や水中に生育する植物に見られます。ミズキンバイやマングローブなどに発達しているのが特徴です。気根の一種で、通気組織を持つことが知られています。

塩耐性(たいえんせい)

海水に浸かっても生育できる塩耐性があります。

※塩耐性・・生物が塩分濃度が高い環境でも生存または生育できる能力のことです。高塩分環境に適応した生物は、超塩湖や塩性砂漠など、塩分濃度の高い地域に生息しています。

汽水域に生育

淡水と海水が混ざり合う汽水域に生育し、海と森の両方の生態系を持つ環境を形成します。

★汽水関連記事★

【保存版】海水水槽でのハチノジフグの飼育方法!汽水でも海水でもOK!

胎生種子(たいせいしゅし)

マングローブの種子は、親木に付いた状態で発芽し、成長します(胎生種子)。

※胎生種子・・ヒルギ科などの植物が、母体(木)についたまま果実の中で種子が発芽し、成長する種子のことを指します。

様々な根の形態

マングローブ植物の種類によって、膝根(しっこん)・支柱根(しちゅうこん)筍根(じゅんこん)・板根(ばんこん)など、様々な形の根を持つものがあります。

豊かな生態系

マングローブ林は、様々な生物の生息地となり、多様な生態系を形成します。

自然の防波堤

マングローブ林は、津波や高波から海岸を保護する効果も期待できます。

★関連記事★

環境問題解決への貢献

マングローブ林は、二酸化炭素吸収、海洋生物の養育場、海岸浸食防止など、環境問題解決に貢献する役割も期待されています。

マングローブの種類

マングローブの種類は未確定

マングローブは熱帯・亜熱帯地域の沿岸、すなわち汽水域に分布しています。

しかし、マングローブが何種類あるのかということについては、今日でも研究者によって異なり、正確に何種類あるかということがまだ確定していません。

※マングローブは世界で70~100種以上あるといわれています。

代表的なマングローブ

代表的なマングローブは3つあります。

・メヒルギ

・オヒルギ

・ヤエヤマヒルギ

上記の種類はマングローブとしてよく知られています。

マングローブの分類(日本国内)

ヒルギ科

・メヒルギ

・オヒルギ

・ヤエヤマヒルギ

ハマザクロ科

マヤプシキ

クマツヅラ科またはキントラノオ科 (キツネノマゴ科ヒルギダマシ亜科)

ヒルギダマシ

シクンシ科

ヒルギモドキ

ヤシ科

ニッパヤシ

日本に生息するマングローブは5科7種類

日本には5科7種のマングローブ植物が生息しています。

鹿児島県喜入町、種子島、屋久島には1種類(メヒルギ)

奄美大島には2種類(メヒルギ、オヒルギ)

沖縄本島には4種類(メヒルギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギ、ヒルギモドキ)

宮古島には4種類(メヒルギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギ、ヒルギダマシ)

石垣島には6種類、(メヒルギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギ、ヒルギモドキ、マヤプシギ、ヒルギダマシ)

西表島には7種類(以上の6種+ニッパヤシ)

メヒルギ

マングローブ林ではやや陸側に生育するヒルギ科の常緑木本であり、薩摩半島以南に分布。

盆栽のように樹形が美しく整い、耐寒性に優れているのが特徴で、沖縄本島や奄美大島では板状をした大きな根を張る巨木も生育している。

学名/Kandelia obovata

発音/カンデリア・オボバタ

英名/Yellow Mangrove

別名/リュウキュウコウガイ(琉球笄)、インギー

保護/準絶滅危惧NT(鹿児島県版レッドリスト指定)

オヒルギ

マングローブ林の陸側にかけて生育するヒルギ科の常緑高木であり、奄美大島以南に分布。

人の膝のように曲がった根を地面に広げ、棒状の胎生種子と光沢感のある美しい葉を持ち、琉球列島では数多くの群落が形成されている。

科名/ヒルギ科(Rhizophoraceae)

学名/Bruguiera gymnorhiza

発音/ブルギエラ・ギムノリザ

英名/Orange Mangrove

別名/アカバナヒルギ、ベニガクヒルギ、丹殻

保護/絶滅危惧II類VU(鹿児島県版レッドリスト指定)

ヤエヤマヒルギ

マングローブ林の海側にかけて生育するヒルギ科の常緑木本であり、沖縄本島以南に分布。

波風にも耐えられるよう支柱根といわれる独特な根を地面に張り、宮古諸島や八重山諸島では海岸や河口付近で群落を形成している。

科名/ヒルギ科(Rhizophoraceae)

学名/Rhizophora stylosa

発音/リゾフォラ・ステイローサ

英名/Red Mangrove

別名/慣例ではオオバヒルギ、シロバナヒルギ

保護/絶滅危惧種に未指定(環境省・県版レッドリスト)

ヒルギモドキ

マングローブ林の陸側にかけて生育するシクンシ科の常緑木本であり、沖縄本島以南に分布。

明るい色合いの肉厚な葉を持ち、泥炭地よりも砂地に定着する傾向が見受けられ、八重山諸島にある由布島では日本最大級の群落がある。

科名/シクンシ科(Combretaceae)

学名/Lumnitzera racemosa

発音/ルムニツエラ・ラケモサ

英名/White Mangrove

別名/ハマカニーキ、カニャーキー(西表島方言)

保護/絶滅危惧ⅠA類CR(環境省版レッドリスト指定)

ヒルギダマシ

マングローブ林の海側にかけて生育するキツネノマゴ科の常緑低木であり、沖縄本島以南に分布。

地面から割り箸を立てたような筍根が現れ、吸収した塩分を葉から蒸散させる特徴があり、宮古島北部では樹高が高い個体も見られる。

科名/キツネノマゴ科(Acanthaceae)

学名/Avicennia marina

発音/アビセニア・マリーナ

英名/Grey Mangrove

別名/カネプシ(西表島の方言に限る)

保護/絶滅危惧ⅠB類EN(環境省版レッドリスト指定)

マヤプシキ

マングローブ林の海側にかけて生育するハマザクロ科の常緑高木であり、石垣島以南に分布。

針山のような筍根が地面に突き出ており、サガリバナのような華麗な花を咲かせ、小浜島西部や西表島東部のみに大きな群落が見られる。

科名/ハマザクロ科(Sonneratia)

学名/Sonneratia alba

発音/ソネラティア・アルバ

英名/Apple Mangrove

別名/マザプス、マヤピシキ、マヤプシギ

保護/準絶滅危惧NT(環境省版レッドリスト指定)

ニッパヤシ

マングローブ林の陸側にかけて生育するヤシ科の常緑低木であり、西表島以南に分布。

密林を流れる水辺で羽のように大きな葉を広げながら、成熟すると繊維質の硬い集合果を実らせ、日本では希少価値のある無茎のヤシである。

科名/ヤシ科(Arecaceae)

学名/Nypa fruticans Wurmb

発音/ニッパ・フルティカンス

英名/Palm Mangrove

別名/ウォーターココナッツ

保護/絶滅危惧ⅠA類CR(環境省版レッドリスト指定)

前面群落→中心群落→後背群落の順番に海側から陸側まで3つのエリアに分かれ生息する

マングローブ林を全体図で見ると「前面群落→中心群落→後背群落」の順番に海側から陸側まで3つのエリアに分かれます。

潮の冠水頻度や塩分濃度の違いで木の棲み分けが明確化します。

内陸からは「半マングローブ植物」という仲間の植生に移り変わります。

|

木の名前

|

耐塩能力

|

生育区域

|

|

オヒルギ

|

やや高い

|

中心群落

|

|

メヒルギ

|

やや高い

|

中心群落

|

|

ヤエヤマヒルギ

|

高い

|

前面群落

|

|

マヤプシキ

|

高い

|

前面群落

|

|

ヒルギダマシ

|

非常に高い

|

前面群落

|

|

ヒルギモドキ

|

やや低い

|

後背群落

|

|

ニッパヤシ

|

やや低い

|

後背群落

|

海側

・ヒルギダマシ

・マヤプシキ

マングローブ林

・メヒルギ

・オヒルギ

・ヤエヤマヒルギ

陸側

・ヒルギモドキ

・ニッパヤシ

マングローブとアクアリウム

マングローブとアクアリウムは一般的な知名度は低い

私の肌感覚ではまだまだアクアリウムにマングローブを”添える”飼育は低いかなと思います。

その理由としてアクアショップでのマングローブの販売は盛んに行われていないからだと思います。

それに伴い展示水槽が少なく普及していないものと思われます。

情報に敏感な方はアクアリウムにマングローブを入れて育てることを楽しまれています。

※マングローブは淡水でも育てられます。

マングローブとマリンアクアリウムのほうが認知度は高い

これも肌感覚なのですが、マリンアクアリウム(海水水槽)のほうが認知度・普及率は高いかなと思います。

それはボトルアクアリウムが海水でも飼育できるとなってから普及率が上がったと推測します。

ボトルアクアリウムについては、【無理】海水魚のボトルアクアリウムが普及しない理由をどうぞご覧ください。(やや批判的な内容ではありますが本質ではないかと思います。)

マングローブは南国の植物で海水でも育てられるというイメージがまた加速させたと思います。

淡水水槽には水草が入れられますが、海水水槽だと海藻・海草のウミブドウ・タカノハヅタ・ヨレヅタ・センナリヅタ・ヘライワヅタなどを入れられます。

★海藻・海草関連記事★

【保存版】海藻は3種類のグループに分類されている!緑藻・渇藻・紅藻!

海の植物で世界最長名前!リュウグウノオトヒメノモトユイノキリハズシ全情報!

【綺麗!】美しすぎて震える・・・!蛍光色に輝く海藻・アヤニシキ!

その海水にわかりやすい”緑”を入れられるのはマリンアクアリストにとって嬉しいことです。

今後、普及率が上がることを祈っています。

※マングローブは汽水・海水でも育てられます。

※20年~25年前のアクアリウム雑誌で少しですが海水水槽とマングローブが紹介されていました。

アクアリウムではメヒルギとオヒルギが入手しやすい

アクアリウムではとタイトルで書いてしまいましたが、一般的に販売されてるのは3種類が多い印象です。

・オヒルギ

・ヤエヤマヒルギ

どういう入荷経路でそうなってるかは不明ですが、一昔前の雑誌を見ても圧倒的に多いのはメヒルギです。

恐らく、メヒルギ→オヒルギの順に分布域が広いので入手しやすいと推測。

オヒルギもメヒルギ同様に入手しやすいです。

最も海側に生息するヤエヤマヒルギの販売は少なく感じます。

個人的に海側のヤエヤマヒルギに魅力を感じます。

メヒルギとオヒルギの2種類がアクアリウムでなくても入手しやすい種であることは覚えておきましょう。

この2種はいわざ鉄板種であるということです。

マングローブは海水でも育てられる珍しい植物

マングローブは、海水に浸かっても枯れない特殊な植物

なぜ、マングローブは海水でも枯れないかと言うと、塩分を排出する能力をもつからです。

下記をどうぞ。

塩分排除の仕組み

マングローブは、根から吸収した塩分を濾過して薄め、さらに葉や幹から排出する仕組みを持っています。

葉の塩分排出

マングローブの中には、葉の表面にワックスのような物質を生成して塩分を外に出すものや、塩分が葉に溜まるのを防ぐものがあります。

根の塩分排除

メヒルギやヤエヤマヒルギは、根に塩分を排出する仕組みがあり、塩分を根から取り除くことで、葉に塩分が届くのを防ぐ性質があります。

茎の塩分排除

ヤエヤマヒルギやオヒルギは、茎で塩分が入ってくるのを防ぐ仕組みがあり、光合成を行う葉に塩分が届かないようにする性質があります。

マングローブは幅広い水質で育てられる

淡水育成可能(販売個体は淡水環境が多い)

淡水育成可能です。

現地では淡水と海水の混ざり合う汽水域に生育していますが、淡水(真水)での育成可能です。

また、マングローブをお店(販売店舗も数少ないが)や通販で購入する際の注意点として「淡水・汽水・海水のいずれかどれで育成されていたか?」を情報として取得していたほうがいいでしょう。

私の経験上、9割は淡水育成です。

これは人工海水を用意する必要がないのでコストと手間がかからないからです。

淡水→汽水

汽水→海水

に移行する必要があります。

まとめるとゆっくり焦らずに徐々に水質に慣らしていくことです。

淡水→汽水→海水の順です。

この順番で徐々に慣らしていくことを推奨します。

詳しくは、【水槽】マングローブが海水でも枯れない理由!淡水→汽水→海水への移行手順写真付き解説!をどうぞご覧ください。

もちろんいきなり海水でも育成できるマングローブもあるでしょう。

ただ、いきなり淡水での育成といきなり海水での育成とでは枯れる確率は確実に海水でした。

これも数週間で枯れてしまいました。

ただ、淡水での育成はシビアではないのでご安心ください。

汽水育成可能(自然界では汽水域に生息)

汽水育成可能です。

汽水とは、淡水と海水の混ざり合った場所です。

マングローブの本来の生育環境は汽水です。

|

木の名前

|

耐塩能力

|

生育区域

|

|

オヒルギ

|

やや高い

|

中心群落

|

|

メヒルギ

|

やや高い

|

中心群落

|

|

ヤエヤマヒルギ

|

高い

|

前面群落

|

|

マヤプシキ

|

高い

|

前面群落

|

|

ヒルギダマシ

|

非常に高い

|

前面群落

|

|

ヒルギモドキ

|

やや低い

|

後背群落

|

|

ニッパヤシ

|

やや低い

|

後背群落

|

海側

・ヒルギダマシ

・マヤプシキ

マングローブ林

・メヒルギ

・オヒルギ

・ヤエヤマヒルギ

陸側

・ヒルギモドキ

・ニッパヤシ

汽水での飼育では生体も汽水になりますので非常に亜熱帯地域のアクアリウムの再現が可能になります。

トビハゼなどが入った水槽は楽しいですよね。

汽水には汽水の色気とロマンを私は感じます。

水槽での魚だけの環境なら汽水魚の数も少なく入荷も読めないのでいっそのこと海水に傾けて海水水槽にしてしまったほうが楽で楽しいのですが・・

マングローブがいたら話は別です笑

沖縄地方の湿気ある環境を再現した水槽はとても楽しい水槽になると思います。

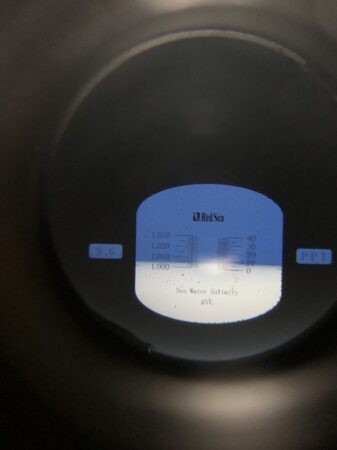

・サンゴ(無脊椎類)・・・1.023~1.025

・汽水魚・・・1.004~1.009

上記の汽水に合わせる必要があります。

ただ、慣れてきたら比重調整はコツが掴めますのでご安心ください。

詳しくは、【水槽】マングローブが海水でも枯れない理由!淡水→汽水→海水への移行手順写真付き解説!をどうぞご覧ください。

人工海水が必要になりますが、それ以上の楽しさは保証されているといってもいいでしょう。

★汽水関連記事★

【保存版】海水水槽でのハチノジフグの飼育方法!汽水でも海水でもOK!

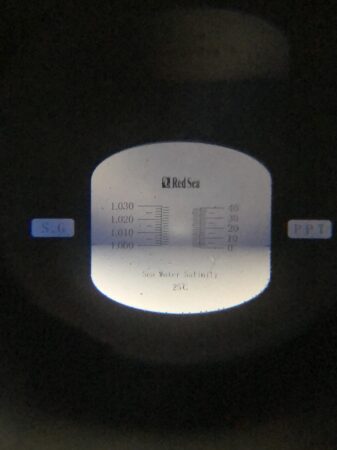

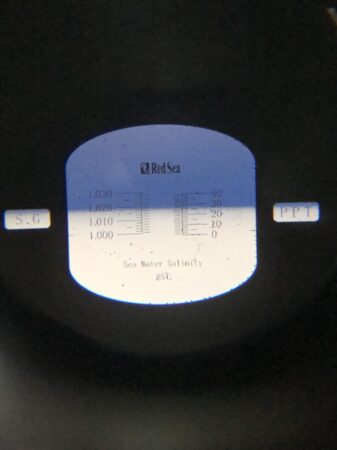

比重計で比重(塩分濃度)の確認ができます。

マリンアクアリウムでは絶大な人気があるシーウォーターリフレクトメーターです。

超正確で長持ちします。

アナログタイプの比重計もあります。

汽水(海水)をすくうだけで比重がわかります。

★比重関連記事★

プロが選ぶおすすめ比重計9選!アナログ&デジタル&ガラス完全網羅!

【蒸発】海水水槽の比重の下げ方!足し水のやり方など完全解説!

【完全版】海水水槽の比重計の使い方!注意点や校正方法など完全解説!

人工海水も汽水・海水を作る際には必要です。

★人工海水おすすめ商品★

【プロ厳選】おすすめ人工海水10選!選び方・特徴・使い方完全解説!

★人工海水関連記事★

海水育成可能 ※海水に順応するまで時間をかけて比重(塩分濃度)を合わせる

海水育成可能です。

ただ、上でもお伝えしましたが徐々にマングローブを海水に慣らす期間が必須になります。

確かにマングローブは、海水に浸かっても枯れない特殊な植物です。

・サンゴ(無脊椎類)・・・1.023~1.025

・汽水魚・・・1.004~1.009

海水魚・・・1.018~1.023の間の比重値であれば問題ありません。

でもこれは実際に育成してみないとわからないという点は非常にアクアリウムも植物も同じなのだなと思います。

人の数だけ情報はありますし、マングローブというビックキーワードになると情報がありすぎるのどれを信じたらいいかわからないと思います。

この情報がありすぎることはアクアリウムをやってる人は慣れてますが、初めての方は混乱するでしょう。

その時は、「信頼できるであろう情報を信じて実際にやってみること」です。

これしかありません。

ネットで閲覧だけして情報を取得するのも初期段階では有効ですが、ある程度理解できたらサッサと実際に行動することです。

実際にやってみれば失敗もありますし、聞いてたことと違う!なんてことはよくあることなのでそれも含めて育成だと思ってください。

私が初めてマングローブを育成した時はたまたまショップに販売されていて「海水水槽の底砂にぶっ刺して頭を出しとけば大丈夫だよ」と聞いてやってみたらそれはそれはバレリーナの如く華麗に枯れました。(まだ10代だったと思います)

そして、「そうだ!海水魚はいきなり淡水浴で淡水(真水)に入れても大きなダメージはないけど淡水からいきなり海水へ入れるとphショックを起こして即死または数日で死亡する」ということは頭に入っていたのでそのノウハウをマングローブで試した結果、枯れる確率は激減したのです。

マングローブは植物だけど、途方に暮れていたので魚のノウハウを試してみようとたまたま思い付いただけです。

詳しくは、【水槽】マングローブが海水でも枯れない理由!淡水→汽水→海水への移行手順写真付き解説!をどうぞご覧ください。

※淡水浴(たんすいよく)・・海水魚をあえて淡水に入れて浸透圧の影響で体に付いている寄生虫・雑菌を取り除く行為のことです。

※phショック・・水槽内の水質(特にpH値)が急激に変化し、水中で生活する生物が対応しきれずにショック状態になること

これはたまたま私が海水水槽を管理していたから思い付いただけなのですが、汽水魚を海水に移行する際も3日間時間をかけて塩分濃度を慣らす期間を設けてます。

汽水魚の飼育方法は、【完全版】プロが教える汽水魚の飼育方法!で詳しく掲載しています。

★関連記事★

【写真解説】海水魚の水合わせのやり方全行程!水槽に入れる必須事項!(phショックについて詳しく掲載しています)

つまり、マングローブを海水で育成するには淡水→汽水→海水と順番に慣らすことが重要だということです。

※私は1週間ごとに水質を変えてます。魚ほどマングローブはシビアではないのですが、マングローブの種子が手に入る期間は暖かい時期のみなのでしばらく手に入らない恐怖があるので慎重に扱ってます。

すみません・ダラダラと・・笑

なにが言いたいかと言うと「とにかくやってみること」です。

それが結論で最短で確実です。

失敗体験も成功体験も同時に手に入ります。

是非、楽しみながら・南国のマングローブ林を想像しながら前向きな気持ちでやってみましょう。

きっと楽しめるはずです。

比重計で比重(塩分濃度)の確認ができます。

マリンアクアリウムでは絶大な人気があるシーウォーターリフレクトメーターです。

超正確で長持ちします。

アナログタイプの比重計もあります。

汽水(海水)をすくうだけで比重がわかります。

★比重関連記事★

プロが選ぶおすすめ比重計9選!アナログ&デジタル&ガラス完全網羅!

【蒸発】海水水槽の比重の下げ方!足し水のやり方など完全解説!

【完全版】海水水槽の比重計の使い方!注意点や校正方法など完全解説!

人工海水も汽水・海水を作る際には必要です。

★人工海水おすすめ商品★

【プロ厳選】おすすめ人工海水10選!選び方・特徴・使い方完全解説!

★人工海水関連記事★

ここがポイント!マングローブは高温多湿を好む!水槽環境下は好条件

水槽環境下ではさほど難しくはないマングローブ

水温・・25℃(一般的なアクアリウム)

気温・・15℃~35℃

湿度・・60%~70%

光・・窓際程度の明るさがあれば良い

あえて海水水槽と比較させていただくと・・なんと緩いのでしょう笑!

つまり・・水槽の環境下ではむしろマングローブの飼育はしやすいと思います。

水槽で置き変えてみると・・・

・水温と気温はほぼ均一で担保されている

・水槽内は湿度が保たれている

・光は窓際程度の明るさがあれば良い

ザックリ言えば気温(水温)と光に注意すればいいだけです。

海水水槽(海の生き物)の飼育ではありえないほど振り幅が広いです。(特に気温)

恐らくですが、海水水槽経験者の方はすぐにコツを掴むのではないでしょうか。

私は育てるポイントよりも海水に慣らすポイントで何度も失敗しています。

とは言え、奥深さは必ずありますし知れば知るほど独自のノウハウが出てくるものですから簡単だとは言えません。

ただ・・海水魚と比べると大らかな植物だと思います。

そもそもなぜ海水魚と比べてるかは書いていてもよくわかりません。

とにかくポイントを抑えて南国を貴方のライフスタイルに取り入れましょう。

水槽でのマングローブの育て方(淡水・汽水・海水全共通)

気温

熱帯・亜熱帯地方に分布するためマングローブの適応気温は15℃~35℃です。

寒さに弱いため10℃以下の日が続くと木が急激に枯れやすくなります。

水槽環境下では水槽ヒーターを使用するため気温の心配はありません。

こちらの表を参考にしてください。

※気象庁データ

東京 日平均気温の月平均値(℃)

| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|

2015

|

5.8 | 5.7 | 10.3 | 14.5 | 21.1 | 22.1 | 26.2 | 26.7 | 22.6 | 18.4 | 13.9 | 9.3 |

|

2016

|

6.1 | 7.2 | 10.1 | 15.4 | 20.2 | 22.4 | 25.4 | 27.1 | 24.4 | 18.7 | 11.4 | 8.9 |

|

2017

|

5.8 | 6.9 | 8.5 | 14.7 | 20.0 | 22.0 | 27.3 | 26.4 | 22.8 | 16.8 | 11.9 | 6.6 |

|

2018

|

4.7 | 5.4 | 11.5 | 17.0 | 19.8 | 22.4 | 28.3 | 28.1 | 22.9 | 19.1 | 14.0 | 8.3 |

|

2019

|

5.6 | 7.2 | 10.6 | 13.6 | 20.0 | 21.8 | 24.1 | 28.4 | 25.1 | 19.4 | 13.1 | 8.5 |

|

2020

|

7.1 | 8.3 | 10.7 | 12.8 | 19.5 | 23.2 | 24.3 | 29.1 | 24.2 | 17.5 | 14.0 | 7.7 |

|

2021

|

5.4 | 8.5 | 12.8 | 15.1 | 19.6 | 22.7 | 25.9 | 27.4 | 22.3 | 18.2 | 13.7 | 7.9 |

|

2022

|

4.9 | 5.2 | 10.9 | 15.3 | 18.8 | 23.0 | 27.4 | 27.5 | 24.4 | 17.2 | 14.5 | 7.5 |

↑スマホの方横移動できます。

8年分の気象庁抜粋の各月の平均気温です。(東京)

見ていただくと5月~10月まではマングローブ育成に向いている時期と言えます(東京の場合)

ただ、水槽環境では冬~春前くらいまではヒーターを使用するので気温は水温と類似するので心配はありません。

湿度

湿度70%以上が理想です。

水槽は湿度が高いので低湿度の心配はありません。

念の為、なぜ、水槽は湿度が高いのかをご説明しときます。

なぜ、水槽は湿度が高いのかというと、水槽の水が蒸発して水蒸気が空気中に放出されるためです。

水槽の表面やガラス部分から水が蒸発し、それが空気中の湿度を上昇させます

特に、水温が高いほど蒸発が激しくなり、湿度が上がりやすい傾向があります。

水槽に蓋を閉めるとグングンと湿度が上がります。

マングローブはこのような高温多湿の環境を好みます。

個人的にこのような湿度の高い水槽は好きです。

※室内で快適に過ごせる湿度の目安は40%〜60%です。70%となるとカビの発生リスクが高まります。可能であれば水槽に蓋をピッタリすることを推奨します。

水温

水槽では水温25℃が一般的です。

水槽環境下ではヒーターを使用するため水温の心配はありません。

おすすめの水温計は、【プロ厳選】おすすめ水槽水温計10選!種類・選び方・設置方法まで完全解説!をどうぞご覧ください。

念の為、気温と水温の関係についてご説明しときます。

水温=水の温度

気温=空気の温度

気温が25℃なら水温も25℃になろうとします。

実際には気化熱で25℃を超すことはありませんが、蓋をピッタリ閉めた水槽ではいずれ同じ温度になります。

水槽中の水には熱源がないため、必ず水のほうが遅れて上昇します。

これは、空気より水のほうが、温まりにくいからです。

例えば、気温30℃の日は暑い!と感じますよね。

そして、水温が30℃の水槽に手を入れても熱い!とはならないですよね。

なぜ、同じ30℃なのに体感温度が違うのか?

それは、水と空気における熱伝導率(熱の伝わりやすさ)が異なるからです。

・水は空気に比べて熱伝導率が高いため熱が伝わりやすい

・反対に空気は水よりも熱伝導率が低いため熱が伝わりにくい

水は空気に比べると20倍以上も熱が伝わりやすい物質になります。

この水と空気の熱伝導率(熱の伝わりやすさ)の違いにより、同じ30℃でも体感温度が違うのです。

簡単に言うと、水は熱が伝わりやすいということです。

つまり、貴方の水槽は水温がいつでも上がる準備はできているということです。

※繰り返しますが、水槽環境では気温の心配はありません。

★関連記事★

【教科書】海水魚・サンゴ水槽飼育の適正水温!すべてがわかる!

★水槽ヒーター関連記事★

【プロ解説】水槽ヒーターW数別おすすめ一覧!電気代・選び方・種類・注意点など完全解説!

水槽用小型ヒーターおすすめ3選!選び方・注意点など完全解説!

★水槽サーモスタット関連記事★

【鑑賞魚水槽ヒーター】全メーカー別サーモスタットおすすめ一覧!基本情報も完全解説!

★水槽クーラー関連記事★

【チラー・ペルチェ・冷却ファン】水量別おすすめ水槽クーラー!選び方や種類など完全網羅の保存版!

【写真手順解説】水槽用クーラーの掃除方法!全行程を完全解説!

【写真手順解説】水槽クーラー設置方法!チラー式・ペルチェ式完全解説!

【4年分データ検証有】水槽クーラーの電気代!エアコンor水槽クーラー完全版!

【騒音問題】水槽クーラーがうるさい!唯一の解決方法を完全解説!

★水温計関連記事★

【プロ厳選】おすすめ水槽水温計10選!種類・選び方・設置方法まで完全解説!

底砂

川砂でもサンゴ砂でも育てられます。

注意点は常に底砂を湿らすことです。

これは、マングローブが湿地帯に生育し、根で呼吸する性質があるためです。

このようなイメージでよいかと思います。

ただ飼育水は蒸発しますので下記くらいの水位にしておけば乾燥させる心配はありません。

海水でのマングローブ飼育ならサンゴ砂がおすすめです。(マリンアクアリウム全般サンゴ砂がおすすめです)

おすすめのサンゴ砂は、海水魚水槽の底砂(サンゴ砂)おすすめ3選!選び方・種類など完全解説!をどうぞご覧ください。

★底砂関連記事★

【砂利掃除】水槽プロホースの使い方を写真解説!清潔な底砂へ生まれ変わる!

海水水槽のクリーナーフィッシュお掃除生体!底砂など目的別全種類一覧!

【使用NG】海水水槽には”淡水水槽で使用していた底砂”は使用してはいけない理由

サンゴ砂はph(ペーハー)をアルカリ性に傾ける性質があります。

淡水~海水(汽水)に移行する際にあらかじめサンゴ砂を使用してるとマングローブに負担をかけずに移行できると経験上、体感を得ています。

おすすめのphモニターは、【プロ推薦】アクアリウムのphモニターおすすめ5選!をどうぞご覧ください。

ph(ペーハー)とは、水に含まれる水素イオン濃度指数を表したものです。

●この指数が小さいと酸性。(淡水魚)

●この指数が大きいとアルカリ性。(海水魚・サンゴなどの無脊椎動物)

| ph | 属性 |

| ~6.0未満 | 酸性 |

| 6.0~7.0未満 | 弱酸性 |

| 7.0 | 中性 |

| 7.0以上8.0未満 | 弱アルカリ性 |

| 8.0以上 | アルカリ性 |

※参考として青色が海水値です。

淡水・汽水・海水をわかりやすく分けると下記になります。

| 淡水 | 酸性 | ~6.0未満 |

| 汽水弱 | 弱アルカリ性 | 7.0以上8.0未満 |

| 海水 | アルカリ性 | 8.0以上 |

★ph関連記事★

海水魚・サンゴ水槽のPH(ペーハー)が下がってしまうお悩み解決!

【ph上げる】水槽ph(ペーハー)おすすめ上昇剤3選!効果・注意点・やり方など完全解説!

【計測実験】水槽で活性炭を使用するとph(ペーハー)が上がる理由!

【いらない?】水槽活性炭のデメリット!ph上昇など完全解説!

【各メーカー全掲載】おすすめ水質測定の試薬まとめ!アンモニア・PH等すべて!

淡水なら底砂の種類は一般的な砂や砂利など幅広く使用できます。

またマングローブは水中に全部入れないでください。

マングローブを水没させると枯れてしまいます。

マングローブは腰水での育て方になります。

腰水・・鉢植えやプランターの底に水受け容器を置き、そこに水を張って鉢底から水分を吸わせる水やり方法のこと。

底砂の厚さ

5㎝~7㎝前後で問題ありません。

私は10㎝前後にして大きく深く根を張れるようにしています。

繰り返しますが、常に底砂は湿らせてください。

わかりやすく水が常にある状態にしとけば間違いありません。

このような感じのイメージです。

頭だけは出してください。

光

マングローブは日光を好む植物です。

窓際程度の明るさがあれば良いでしょう。

水槽用ライトでもいいと思いますが、波長が合わないことがあります。

ただ、マングローブはサンゴなどの無脊椎動物と違い光にうるさくありません。

そのまま使用している照明ライトを使用しても問題ないかと思います。

※植物用のLED照明ライトを使用したことがありますが、窓際程度の明るさでも育てられました。

※サンゴ用LED照明ライトでも問題ないように思いますが、長期間試していないのでなんとも言えません。

★照明関連おすすめ商品★

【プロ厳選】サンゴ飼育おすすめLED照明BEST5!選び方・種類など完全網羅!

【プロ推薦】水槽用ライトスタンドおすすめ10選!種類・選び方・注意点など完全解説!

【プロ厳選】おすすめ水槽LED照明クリップライト5選!選び方・デザイン・手順など完全解説!

【水槽LED照明ライト】ボルクスジャパングラッシーレディオ全商品掲載!海水用・淡水用全網羅!

★照明関連記事★

【青・ブルーライト】水槽で使用する照明ライトは色彩心理的に落ち着く効果があることが判明!

【海水魚水槽の照明ライト】蛍光灯とLEDだったらLEDをおすすめする理由!

【違い】海水魚水槽と淡水魚水槽の見分け方はライトの色で判断できる!

【100均と比較】水槽LED照明!ダイソーとアクアメーカー完全比較!

肥料

肥料はほぼ必要ありません。

必要な肥料は、種子の中に含まれているため、必要以上に肥料を与える必要がありません。

与える場合も、樹高が40cm以上になり、葉が変色したり色が薄くなったりすることが気になる場合のみあげましょう。

※水槽環境下では肥料を与えずとも成長します。

水換え

一般的な水槽論で言えば2週間に1回の水換えを行います。

この2週間に1回の水換えで十分維持できます。

つまり飼育している魚の水換えメンテナンスの頻度に合わせればいいということです。

※種子をコップで育てる場合、週に1回程度水換えを行うのが一般的です。

★水換え関連記事★

★水換えおすすめ商品★

【楽々時短】水槽の電動水換えポンプおすすめ3選!便利な使い方など完全解説!

【プロ厳選】水槽水中ポンプおすすめ5選!選び方や使い方も解説!

【100均と比較】水槽水換えポンプ!ダイソーとアクアメーカー完全比較!

【超便利】アクアリウムでおすすめバケツ5選!水換え・足し水・水合わせなど完全網羅!

水質

魚が飼育できる環境なら全く問題ありません。

マングローブはタフですのでそこまでシビアに水質を気になさらなくても問題ありません。

★ろ過フィルター関連記事★

【オーバーフロー水槽】おすすめマグネットポンプ!使い方・選び方・注意点など完全解説!

【プロ厳選】海水水槽のおすすめ外部式フィルター3選!選び方やメンテナンス方法まで完全解説!

【徹底解説】海水水槽おすすめ上部フィルター!メリット・デメリット・選び方・水流ポンプ必要?など完全解説!

【手軽】海水水槽おすすめ外掛けフィルター!設置手順・注意点など完全解説!

【ろ過能力高い】海水水槽おすすめ底面式フィルター!設置手順・選び方・注意点など完全解説!

★関連記事★

【海水水槽】アンモニアを下げる方法!原因・対策・おすすめ除去剤など完全解説!

【硝酸塩激減】海水水槽の硝酸塩除去剤おすすめ3選!原因・対処法解説!海水魚・サンゴ飼育の悩みを解消!

生体との混泳

他の生体がマングローブにちょっかいをかけることはないので心配ありません。

淡水なのか、汽水なのか、海水なのかで水槽に入れられる生体は変わりますが、基本的に心配はありません。

水位

一般的な水槽は水を8割~9割入れます。

マングローブを水没させると枯れてしまいます。

つまり、淡水でも汽水でも海水でもテラリウム型のアクアリウムになります。

★マングローブ関連記事★(マングローブは汽水域に生息)

【保存版】海水水槽でのハチノジフグの飼育方法!汽水でも海水でもOK!

※マリブでは水槽おすすめ商品を皆様にわかりやすくご案内しています!

★おすすめ商品★

おすすめ商品カテゴリー(クリックすると一覧が出てきます)

水槽掃除グッズ・水質測定試薬全種類・クーラー・ヒーター・サーモスタッド・外部式フィルター・LEDライト 水槽台・照明タイマー・フードタイマー・水槽用マット・エアーポンプ・エアチューブ・エアストーン・水流ポンプ・水中ポンプ・カルキ抜き・ウールマット・比重計・水温計・人工海水・ろ材・底砂・phモニター・殺菌灯・人工餌・冷凍餌・スポイト・ピンセット・網・バケツ・隔離ケースなどなどたくさんのアクアリウムのおすすめ商品を掲載しています!

まとめ

マングローブについていかがでしたか?

南国要素満載の内容で楽しくご覧いただけていたら幸いです。

マングローブは実は水槽環境下でのほうが生育しやすいと思います。

マングローブの生育基準↓↓↓

水温・・25℃(一般的なアクアリウム)

気温・・15℃~35℃

湿度・・60%~70%

光・・窓際程度の明るさがあれば良い

本文でも触れましたが、気温(水温)と光に注意すればいいだけです。

水槽環境下↓↓↓

・水温と気温はほぼ均一で担保されている

・水槽内は湿度が保たれている

・光は窓際程度の明るさがあれば良い

つまり・・アクアリウムの環境で十分育つというわけです。しかも1年中です。

アクアリウムの素晴らしいところは水温管理すなわち温度管理が完璧なところですよね。

後は窓際程度の明るさがあれば大きく育つことでしょう。

こんな南国のあの美しい風景と熱帯・亜熱帯の想像しただけでも汗ばむような環境の植物が水槽に入れられるなんて嬉しい以外の言葉はありませんね。

アクアリウムはドキドキする気持ちこそが良い水景を創ると私は信じています。

是非、ご参考にしてください。

新着情報

最新記事 by マリブ(海水水槽専門メンテナンス) (全て見る)

- 【魚のサイズの測り方は手で一発でわかる編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-31

- 【水槽付近で殺虫剤を使用する時の3つの対策方法編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-30

- 【海水水槽には”淡水水槽で使用していた底砂”は使用してはいけない理由編】水槽レンタルで変わった生態の魚が見たい!完全解説! - 2025-12-29